Un noiso. Les zoizo.

Elle a dit la poésie ça fait du bien ça me calme.

Il a dit lire ça apprend à savoir lire.

Il a dit parfois il y a des histoires très tristes.

Et un peu plus tard il a dit : parfois les histoires commencent tristes et finissent drôles.

Il a dit quand on a besoin d’écrire on écrit.

Elle a demandé : est-ce qu’on peut écrire des cœurs ?

Elle a demandé est-ce qu’on peut écrire des erreurs ?

Merci énormément à Karine, leur maîtresse. ( Parfois moi aussi, ils m’appelaient maîtresse. )

Mateo a dessiné un arbre, une bulle avec dedans des notes de musique. Un arbre qui chante. Un arbre qui est lui même l’oiseau.

Kaweilanne a dessiné un arc-en-ciel et un soleil dans le coin. Elle m’a dit : c’est mon père qui m’a appris à dessiner les soleils dans les coins.

Malik a dessiné beaucoup de montagnes mais une au milieu beaucoup plus grande. Et il a écrit Quand je suis grand je monterai l’Everest ( quand j’aurai 1718 ans).

Sur le dessin de Malik il y a aussi un bonhomme qui tire la langue. Comme si la langue tirée était l’envie d’un poème. Et sur la langue tirée il y a une petite montagne. Comme si chaque poème était un petit Everest.

Annaëlle a dessiné une table grise avec un beau coeur rouge dessus. Comme s’il fallait toujours une table sous nos cœurs.

Elle a écrit : des petits poissons nagent dans la mer. Un cerf est dans la neige. Et la page d’à côté elle a écrit: « écrire nège et la mèr. »

Sur la dernière page, elle a dessiné un arbre avec plein d’oiseaux autour. Comme si les oiseaux étaient les fruits de l’arbre.

Lenny a dessiné une table et à côté de la table un arbre avec des feuilles en papier de poème plutôt que des feuilles-feuilles. Il a aussi dessiné une pomme avec un visage. « Une pomme vivante » il m’a dit. Un peu avant, je leur avais demandé quel autre mot on pouvait entendre dans le mot poème. Et l’un d’eux avait dit : pomme.

Marceau a dessiné une table bariolée. Et à côté de la table deux pots. L’un avec une fleur vide, toute grise. Et l’autre, une fleur toute fleurie.

Félix a dessiné une table marron. La chaise ressemble à un arbre assis, c’est une chaise avec en haut des branches. Un garçon est assis dessus. Sur la table il y a un chat. Ou peut-être est-ce un lapin. Sur une autre page Félix a dessiné un garçon avec un visage, des mains et des pieds en forme d’horloge. Et des cactus tournoyants avec des glands au bout. Il y a aussi au sol des horloges avec des racines. Joud a écrit quatre fois son prénom. Sur chaque page de son livret. Joud a fait un sablier avec en haut quatre personnes et en bas plus que deux. Joud a aussi fait un arc-en-ciel avec deux fenêtres dedans, comme deux yeux.

Elsa a dessiné une table et deux chaises autour. C’est alors une table en même temps pour écrire et pour discuter. Sur la table il y a des petites étoiles qui ressemblent à des hiéroglyphes. La table d’Elsa me fait penser à la pierre de rosette. Sur une autre page, Elsa a fait une fille avec un grand visage mais sans le visage dedans, sans les yeux le nez la bouche. Mais derrière ses pieds il y a la trace de ses pas.

Ici et ailleurs

Ici et ailleurs

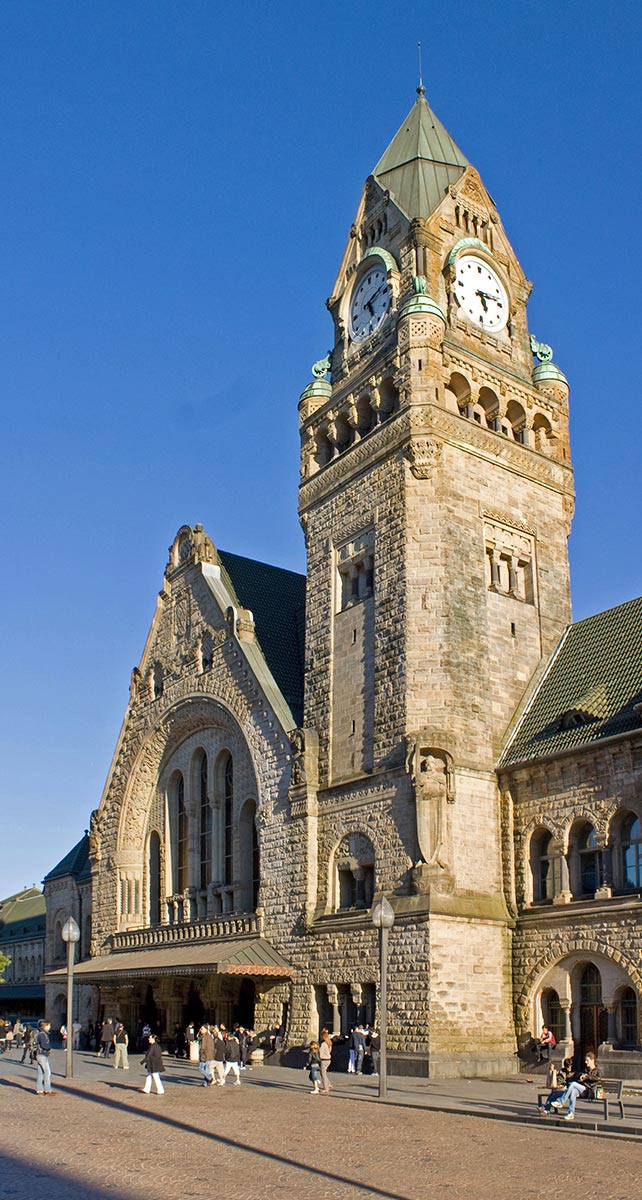

J’aime prendre des photos. Je les recadre sans trop les retoucher ensuite. Prendre des photos m’aide à mieux voir car souvent je marche vite, trop vite. L’énergie du pied devant l’autre m’empêche de m’arrêter sauf quand la fatigue est là.

J’aime prendre des photos. Je les recadre sans trop les retoucher ensuite. Prendre des photos m’aide à mieux voir car souvent je marche vite, trop vite. L’énergie du pied devant l’autre m’empêche de m’arrêter sauf quand la fatigue est là.  Déjà la nuit prend possession des lieux

Déjà la nuit prend possession des lieux