Journal /7 / 11 octobre 2022

J’habite une course un peu / rouillée aux articulations débraillée / dans son ellipse / je cours et je rencontre improbablement Céline qui / m’ayant improbablement reconnu me/ salue : « je vois que vous vous êtes approprié / le pays. » c’est très / amical et ce n’est que quelques foulées plus tard qu’une amicale / protestation viendra ; / approprié ? / j’y pense en zigzagant dans les chemins qu’on a / le bon goût / ici / de laisser entre les propriétés / privées : jardins / parcs / potagers / vignes / et par où je respire / et par où se rejoignent les pistes sauvages remontant aux prés / celles que je vais bientôt parcourir, comme / on parcourt une écriture / courant dans ses plissures / striant les hautes herbes / cousant des zones / hétérogènes / en une stèle hétérolingue / peut-être millénaire / raturées de clôtures / exclamées d’œillets /et piégée de racines : chute ! / chute dans cette langue épineuse cadastrée par quatre siècles de propriété privée / sa poétique immobilière peuplée de ces meubles que / sont devenus pour nous les animaux, les forêts, les rivières, les objets, les autres … / et que nous vouons / ultime et transcendant rituel à / a déchetterie / ( « 568 ~ / votre très dévoué char de prière » ).

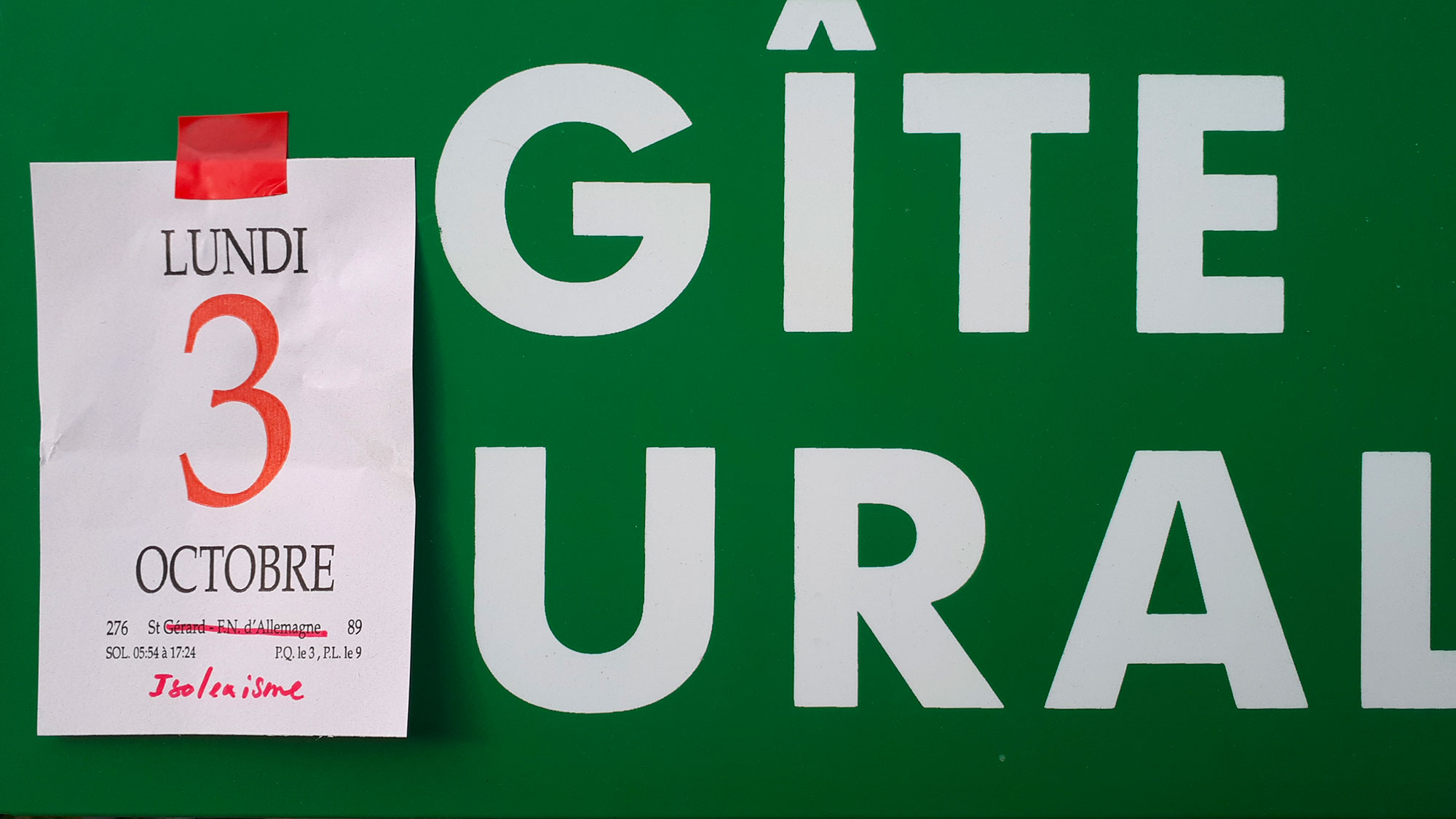

Des détails, des petits détails.

Des détails, des petits détails.