J’ai trouvé la forêt. Il suffit de monter, tout droit.

Le temps est beau, c’est fou, le soleil brille. Enfin !

Nous marchons sur les coteaux, au-dessus du village. Il y a du vin de Moselle, des vignes qui produisent du vin de Moselle, des arbres fruitiers en jachère, des champs bien tondus, une machine agricole que la végétation a recouvert, comme une sculpture contemporaine.

La forêt est là-haut, nous y arrivons. J’apprends à reconnaître les hêtres, au tronc lisse, tacheté de blanc à cause d’une maladie, les troncs sont lisses et filent tout droit, montent tout droit, on a envie de les toucher, de les serrer, de les remercier. Marcher en forêt est facile, le sol est meuble mais pas mouillé, la terre est tendre, on gravit lentement, dans un crissement d’humus, on arrivera petit à petit en haut du mont Saint-Quentin, couronné de forêt.

Une fois en haut, sur le plateau qui ressemble à l’Aubrac, Jean-Jacques me montre un carré de chocolat. Un carré de chocolat fondu puis refroidi, chocolat noir je dirais, croqué sur les bords.

C’est du fer à l’état brut, à l’état pur. C’est en fait un éclat d’obus. La montagne est ainsi constellée de ces souvenirs de bataille, on en trouve partout, paraît-il, de ces morceaux de fer. Marcher sur un mont sacré, conquis et reconquis, stratégique, qui domine toute la vallée, les vallées, surveillait les Huns, les Germains, les Fritz, les Teutons. Matait les Bourguignons, les Franzose, les ambitieux de toutes sortes. Ça canardait. L’éclat de fer est sur ma table maintenant. J’ai tout le temps envie de le croquer. Chocolat ? Ah, non, fer.

(parce que sur ma table à Paris traînent toujours des bouts de chocolat).

Quand nous redescendons, sur l’autre versant, au nord (l’adret ? vieux souvenirs de cours de biologie – les sciences de la vie), sur ce versant enneigé l’hiver, quand nous rentrons encore dans la forêt, un groupe de cyclistes apparaît, ils tournent et vont là où la forêt est la plus profonde, petits éclats de couleurs dans le vert dominant – tenues vinyles, acryliques, synthétiques, protectrices, isothermes, hermétiques, tenues de VTT du dimanche, petit troupeau chamarré, un méli-mélo de couleurs à la queue-leu-leu. Ils disparaissent dans la futaie, sous les hauts arbres, il doit bien y avoir encore des hêtres, là-dedans, au tronc presque tropical, à force d’être lisse, et gris, ou noir.

La forêt est le lieu des découvertes. On y aperçoit toujours quelque chose. Tiens, une source ?

Tiens, un champignon (et Madeleine raconte le jour où elle a mangé des champignons vénéneux – pas venimeux comme une vipère, non, ces fameuses vipères aspic qu’on trouve par ici – mais suffisamment empoisonnés quand même pour déclencher vomissements et hallucinations).

Tiens, un vieux mur bien construit, bien développé – et tout le monde se demande ce que c’est. Un abri pour les forestiers ? Une ferme ancienne ? Georges, notre guide, l’appelle le palais du facteur Cheval. Nous sommes bien profonds dans la forêt.

Tiens, un arbre déraciné, abattu, ses longues et grosses racines exposées, il vit encore. Sur son tronc poussent de jeunes arbres, des rejets, ça repart. Jean-Jacques explique que seule l’écorce est vivante, le bois, lui, le beau bois dont on compte les cernes pour découvrir son âge, le bois est mort – mais le mot ne convient pas, il existe d’une belle mort, il est prêt à faire de beaux meubles, ce beau bois blond, et roux, et lisse, de soixante ans d’âge. La peau qui le recouvre palpite encore, et d’elle poussent des rejets – le mot est étrange et pourtant c’est bien ça, je vérifie.

Tiens, un insecte royal, roulant sa bosse de scarabée dans l’herbe, se hâtant, et pourtant si lent à nos yeux, roulant sa bouse précieuse, il passe, il passe le chemin, il traverse, ça dure des plombes – mais nous ne l’écrasons pas.

D’ailleurs, il n’y a pas eu de scarabée aux reflets bleus, pas ici, pas en octobre.

Nous continuons à marcher, on suit Georges. Par là. Hop, par là. On monte, on descend, on bifurque, on sillonne la belle montagne sacrée au-dessus de Metz.

Georges est vif, aérien, il parle beaucoup, il connaît la forêt. Son œil frise. Il adore cet endroit.

Il nous communique sa passion.

Plus bas, là-bas, il y avait « le bois des Russes ». L’expression m’enchante. On ne sait pas. C’était peut-être quelques prisonniers, mais y eut-il des Russes prisonniers ici en 44 ?

Je garde l’expression, mystérieuse, comme dans un conte. Le bois des Russes rend la forêt encore plus mystérieuse, dangereuse, magique, envoûtante, excitante – tout ça à la fois.

Plus haut, sur le rehaut, du côté de Plappeville – ce nom, déjà ! ce nom qui m’amuse comme celui d’Amnéville, la ville de l’amnésie – plus haut, là-bas, un fort militaire. Nous nous en approchons. Le site abrite des chauves-souris, chiroptères protégés. On sait depuis le virus à quel point ces animaux sont intéressants. Mais on ne veut pas qu’ils nous contaminent, on préfère qu’ils restent dormir tranquillement dans le fort (de toute façon on ne va pas les manger, ni les vendre au marché).

Le mont Saint-Quentin est troué de galeries, hérissé de forts, passé et repassé à la moulinette des guerres, de l’Histoire, Georges dit qu’on y brûlait des sorcières, là-haut, autrefois. On y pratiquait le sabbat. Mais aussi, toujours et toujours, les guerres. La dernière est encore bien visible. On tombe sur un blockhaus, sur le bulbe métallique d’une galerie, sur une coque d’acier percée de trous pour les mitraillettes, c’est une structure demi-sphérique assez large, de ce même fer que mon carré de chocolat, brun léger et mat, et griffé. Le métal porte encore les cicatrices d’obus.

Oh, et j’oubliais, plus tôt, dans la nature, la forêt, on a passé de gros trous, tout ronds, bien profonds, recouverts de feuilles, et tout le monde, en passant, l’un après l’autre, a demandé : – C’est des trous d’obus ? Mais Georges n’était pas sûr.

Oui, ici, le sol est creux, sillonné de galeries – mais ce n’est pas la ligne Maginot, plus au nord.

Surgissant dans l’herbe, il y a ces postes de tir, pour défendre une dernière fois, et tant pis pour la guerre, tant pis pour l’honneur, pour la vie, ce sacré mont Saint-Quentin et cette Lorraine ouverte à tous les vents, envahie et ré-envahie, qu’on perdra à nouveau.

Nous redescendons et laissons les signes de l’Histoire derrière nous.

Nous retraversons la forêt et les plateaux, nous retrouvons un chemin qui ramène au village.

« Autrefois », dit Georges, « autrefois, de là-haut, du plateau, on pouvoir voir rougeoyer les hauts-fourneaux d’Uckange, d’Hayange, d’Hagondange, là-haut, vers le nord ».

« Tout était illuminé ».

Mais il n’y a plus rien, bien sûr, maintenant.

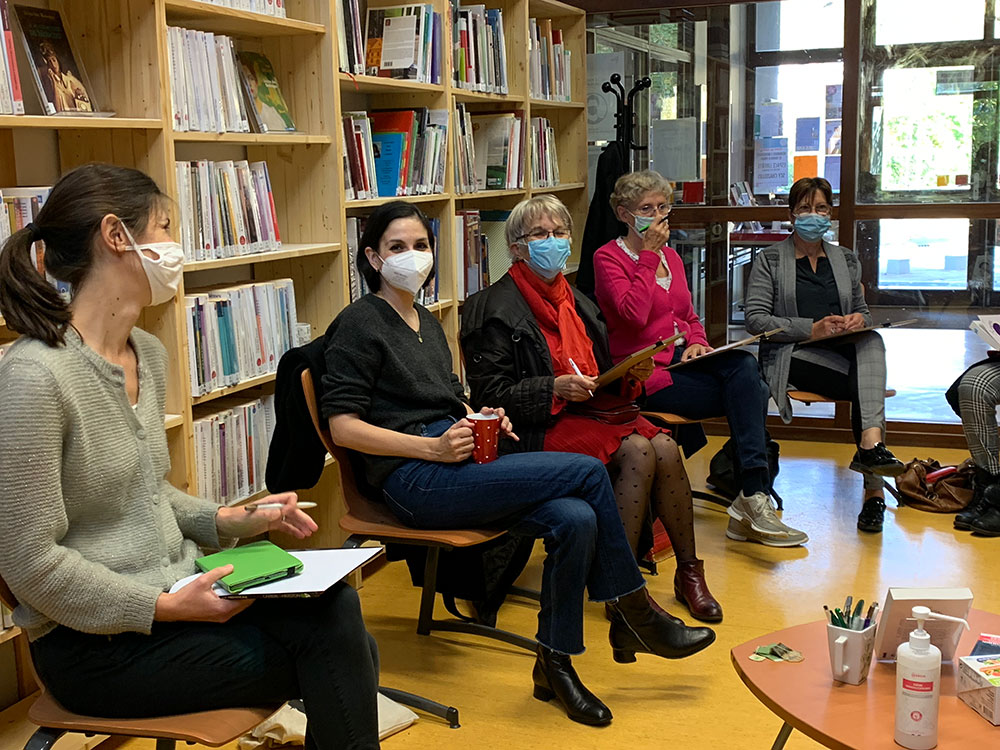

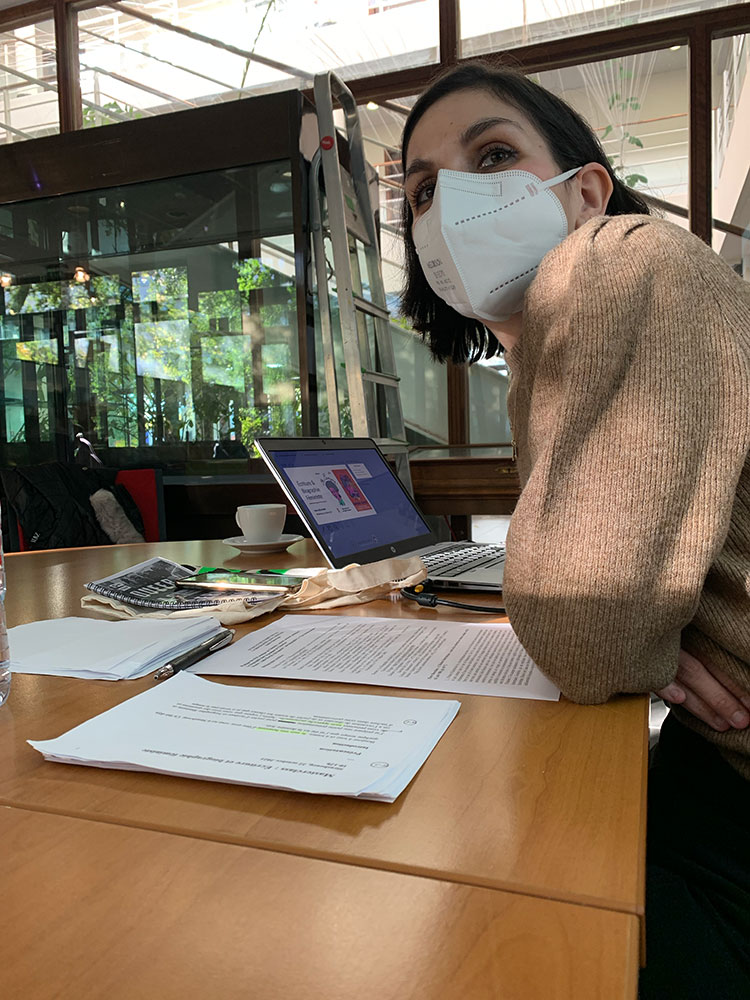

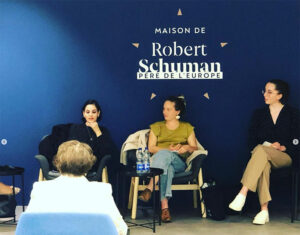

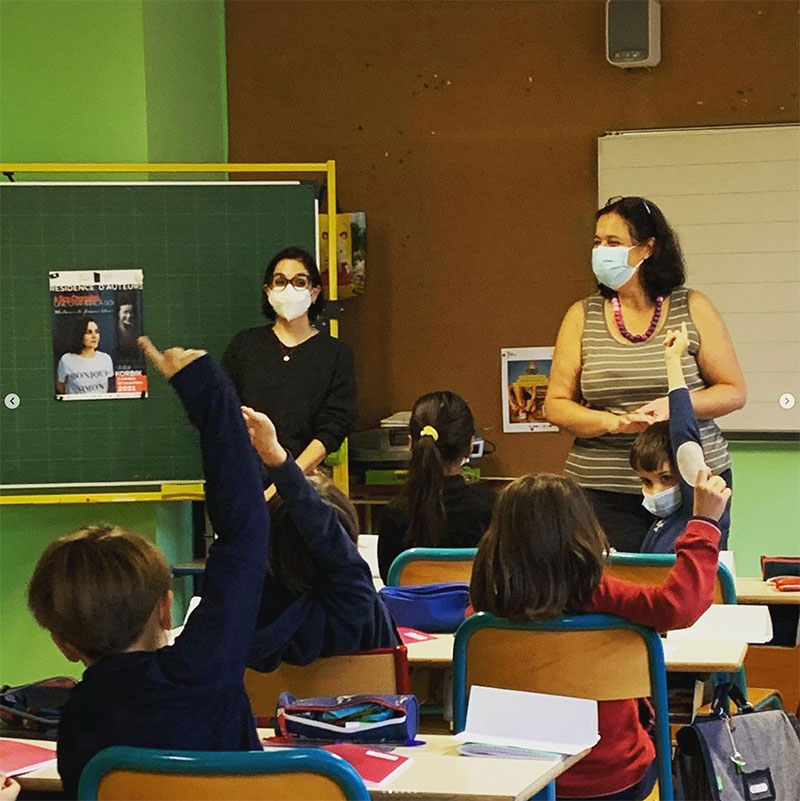

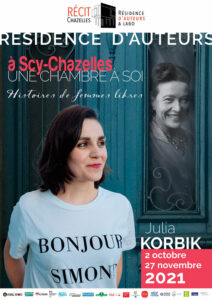

A Strasbourg, vendredi dernier, j’ai donné une « masterclass », un atelier dans lequel j’ai parlé de l’écriture biographique féministe. C’est la première fois que j’ai pu prendre de la distance en évoquant de cette façon mon approche et l’intérêt de cette forme d’écriture devant une audience, c’est-à-dire des étudiants de l’Université de Lorraine et de l’Université de Strasbourg. Nous nous sommes retrouvés à la MISHA, dans la Salle de l’Europe.

A Strasbourg, vendredi dernier, j’ai donné une « masterclass », un atelier dans lequel j’ai parlé de l’écriture biographique féministe. C’est la première fois que j’ai pu prendre de la distance en évoquant de cette façon mon approche et l’intérêt de cette forme d’écriture devant une audience, c’est-à-dire des étudiants de l’Université de Lorraine et de l’Université de Strasbourg. Nous nous sommes retrouvés à la MISHA, dans la Salle de l’Europe.

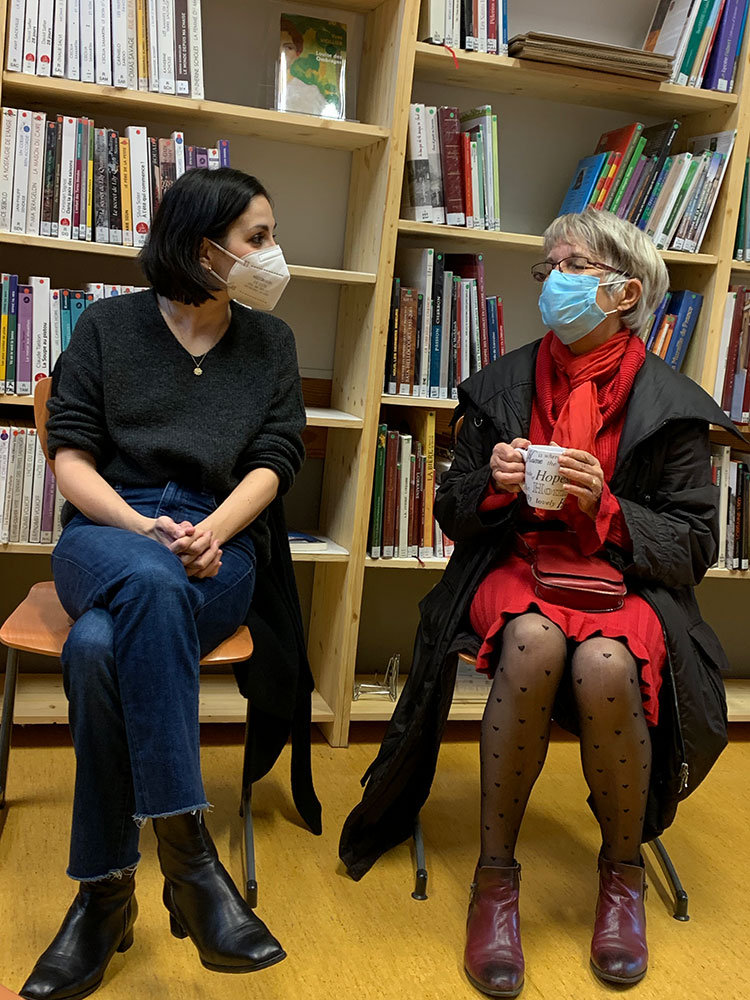

Pour le lancement de ma résidence, Carole Bisenius-Penin – qui m’a reçu chaleureusement à Scy-Chazelle – a eu l’idée d’organiser une table ronde autour du sujet des femmes libres et du féminisme.

Pour le lancement de ma résidence, Carole Bisenius-Penin – qui m’a reçu chaleureusement à Scy-Chazelle – a eu l’idée d’organiser une table ronde autour du sujet des femmes libres et du féminisme.

Le second.

Le second.

Je referme le livre que je viens de finir et j’éteins.

Je referme le livre que je viens de finir et j’éteins.